食とは、他の命を頂くことでしか存(ながら)えることが出来ない、人間の命を繋ぐ術(すべ)の一つです。

2020年以降、日本中で魚食だけでなく実食のある食育授業全般に対し、コロナによる自粛モードが抜け切らないまますでに5年以上。ようやく学校での「食べるイカの解剖」を再開することができました。

今回の実施校は「埼玉県立春日部高校学校」。

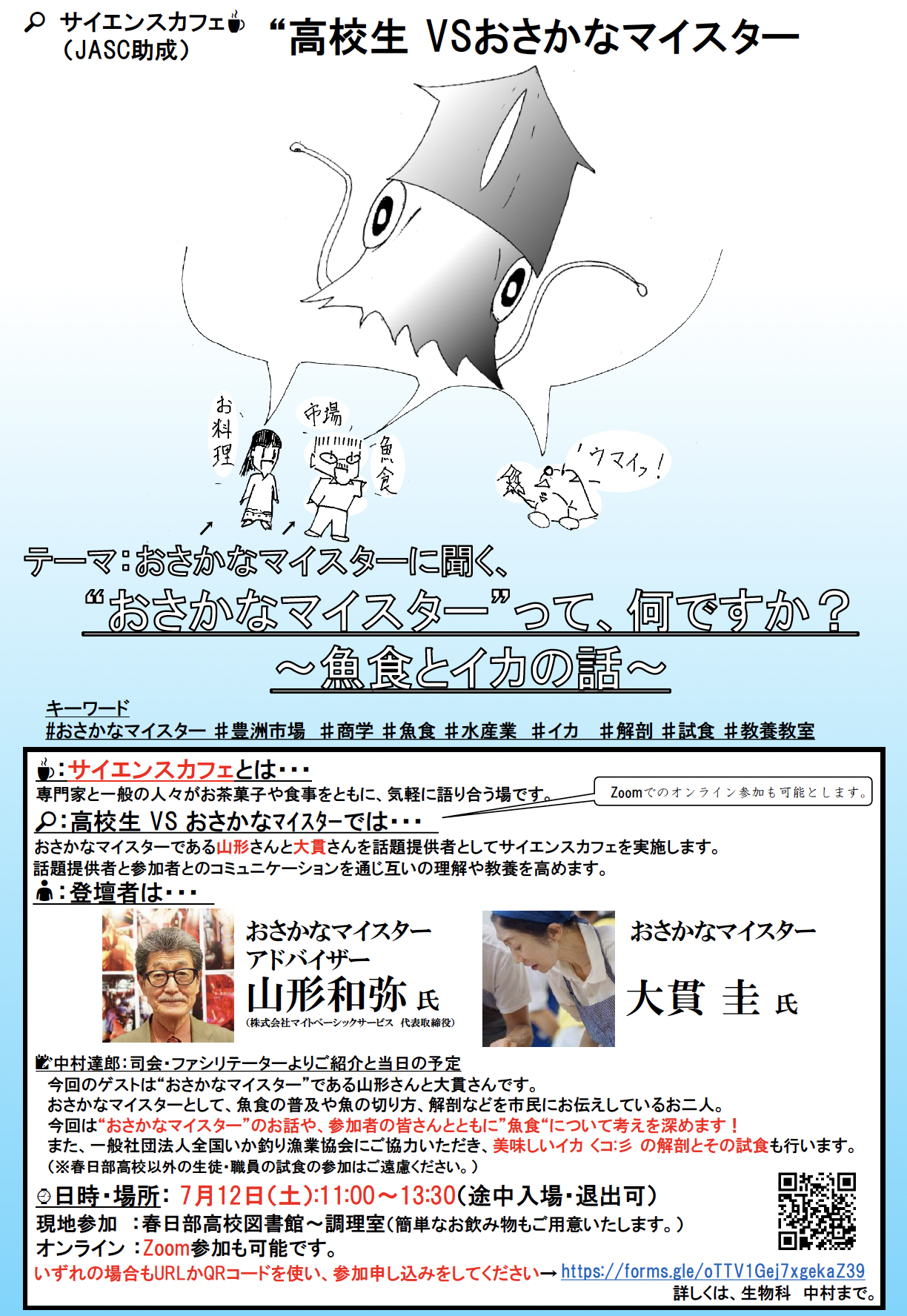

理科生物の担当教諭である中村先生からご依頼があり、課外活動『サイエンスカフェ「おさかなマイスターって何ですか?~魚食とイカの話」』にて、「食べる!イカの解剖実習」を日本サイエンスコミュニケーション協会(JASC)の助成により行いました。

余談になりますが、中村先生は「JASC認定サイエンスコミュニケーター」であり、さらには「わな猟師」でもあります。

「人々が自然と科学が共存する持続可能な社会を育むために、誰もが科学について主体的に考えて行動できるきっかけを提供し、人と人あるいは科学と社会をつなげる。」というJASCの考えもあり、解剖実習とはいえ「命を粗末にせず無駄なく頂く」という当協会「食べる・いか解剖」に賛同・お声がけくださり、「食」の本質を考え伝える仲間との機会が持てたことを大変喜ばしく思っています。

毎年の実習・イベントで使うイカは石川県漁協小木支所からの「船内一尾凍結いか」。2015年に第1回「食べる!イカの解剖」を行った際、一箱に入るイカのサイズは23尾から25尾でした。

そこからはイカの漁獲量の減少と共に年々個体のサイズも小さくなり、2018年には一箱の尾数は26から30尾に増えました。個体が小さくなるので数が増えることになります。

10年経った今回はなんと36尾から40尾と更にサイズが小さくなりました。イカがこれ以上小さくなると、この箱のサイズ表記も変更を余儀なくされ、それよりも解剖が難しくなってしまいます。

今回、口球からスポイトで流し込んた醤油がどの様に各臓器を通って肛門から排出されるかを見る際、スポイトに対して食道が細すぎて破れてしまうことが相次ぎました。

初めての高校での実習、しかも男子校。これは是非とも「一人で料理」のきっかけにしてもらいたい!

そこで料理指導の大貫さんが「簡単で・美味しく・栄養価も高い」、これまでの実習やイベントでも人気の高かった「イカの蒸し物・梅肉ネギソース」を選びました。後出の「アンケート結果」で、今回もまた高評価であることがわかります。

女子高生相手でしたら「映え」も盛り込みますが、今回は蒸したイカに材料を切って混ぜただけのソースを乗せた一品。せっかく覚えてもらうなら、たまに作る「手間のかかる豪華な料理」より、シンプルに「美味しい」「簡単」「また作りたい!」と思ってもらえるレシピを使いました。喜んでいただけて嬉しい限りです。

アンケート結果(実施:春日部高校)

※ 一部抜粋

カフェにて、面白かった・楽しかった・学べたと感じたことをご記入ください。

- イカの解剖について考えを深められた

- イカの水揚げの工程などを知ることができて面白かった

- イカの構造を学べた。次からスムーズにさばけそう。

- 調理実習でイカを解剖できたことはよかったです。約15分の動画でも船上凍結のしくみがよくわかりました。

- イカの身体が人とはまた違う位置になることが面白かった

- イカは冷凍すると甘くなるということを学べました。イカのさばき方を学び、1人でも多分さばけると思います。

- イカが美味しかったです。イカをさばけるようになれてうれしい。

- 動画を見たことで、実際の漁場での様子を見ることで、この職業に興味を持てた

- 日本人の魚食離れが進んでいることが分かり、自分とは違う感覚におどろいたがまずより多くの人に魚についての知識を広めることが大切だと感じた。

- イカの漁や水揚げの方法などが気になっていたので、知れてよかった。また、イカ料理がとてもおいしかった

- イカの解剖・イカ釣り漁船内でのイカの管理方法

- イカの解剖を初めて体験し、面白かった。

- ゲストおふたりが、おさかなマイスターになったきっかけがそれぞれ興味深かった。イカ釣り漁船がものすごく自動化されていたこと、船上凍結の技術に驚いた。

- 目玉とりおもしろかった

カフェにおいて、「もうちょっとここが聞きたかった」「こうすればよかった」「こんな風にしてほしかった」などがあれば教えてください。

- イカの仕組みも聞きたかった

- 作業の説明、図説があるともっとスムーズに進んだと思った。

- 今回は10:00~14:00の3時間程度あったにもかかわらず、テーマの「魚食について」についてのトークが十数分しか取れなくて、残りは調理の時間という配分には納得がいきませんでした。大事なところが抜けていたきがします。

- このままでよい

- もう少し専門家の話を聞きたかったです

- 満足。パンフレットの面白いところを紹介してほしい

- イカの基本的な体の構造をもう少し掘り下げて見てみたかった

- イカ料理のレシピの写真を撮っておけばよかった。

- しっかりとメールを確認して集合時間や持ち物を確認するべきだった

- 今回はイカの解剖はパスしてしまったが、小さい子供と参加する場合は親が率先して、手を動かすことで、子どもに興味を抱かせるきっかけになりそうだと思った。

感想・その他をご自由にご記入ください。

- 機会があればまた参加したいと思います

- イカがとても美味しかった

- 梅肉ソースのレシピが知りたい。また、イカのさばき方を知ることができ良かった。

- 体験の時間メインで楽しかった。

- イカをさばけるようになって良かったです

- イカがおいしかった。いつもすし屋に行くとイカをさけていたけど、今度から食べてみようという気持ちになった。

- イカの梅肉ソース和えがとても美味しかったです。

- お話を聞くのも例えばイカ漁は特に面白かったですイカをさばくのも良かったのですが、知らなかったことを知れるのは良かった

- 思っていたより深堀はしなかったけど、色々学ぶことができた。

- 自分の身の周りに魚嫌いの人がほぼいないので魚食離れに実感が湧かなかったが、知ってもらうことが、普及される最善の方法だと改めて感じた

- 今回のサイエンスカフェで、改めて魚食について考えなおすことができた。自分でも魚をさばいてみようと思うが、時間があまりとれない。また、近くのスーパーに魚一匹まるごと売っているのが少ない。見かけたらかってさばいてみようと思う。

- イカを食べられるという言葉につられてきてみたが、イカについて多くの初めて知る知識が得られ、とても美味しいイカが食べれて大変満足できるものでした。

- 春高生の熱心に質問する姿に感心しました。ありがとうございました。